Sucedió el penúltimo domingo de abril, en las primeras horas de la mañana, cuando el tiempo y el espacio fluyen amigos y serenos.

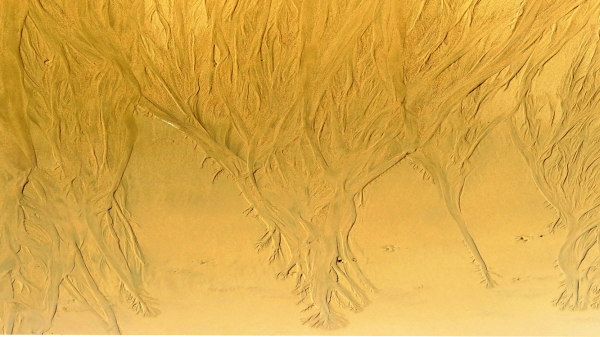

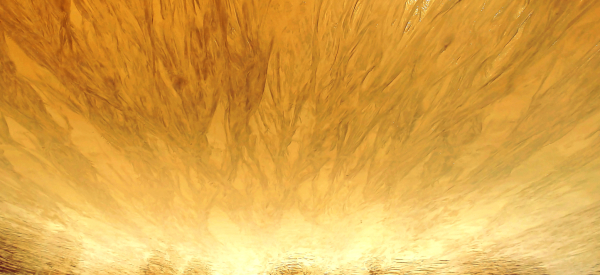

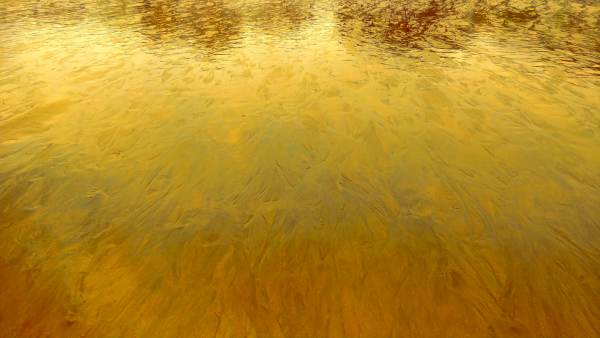

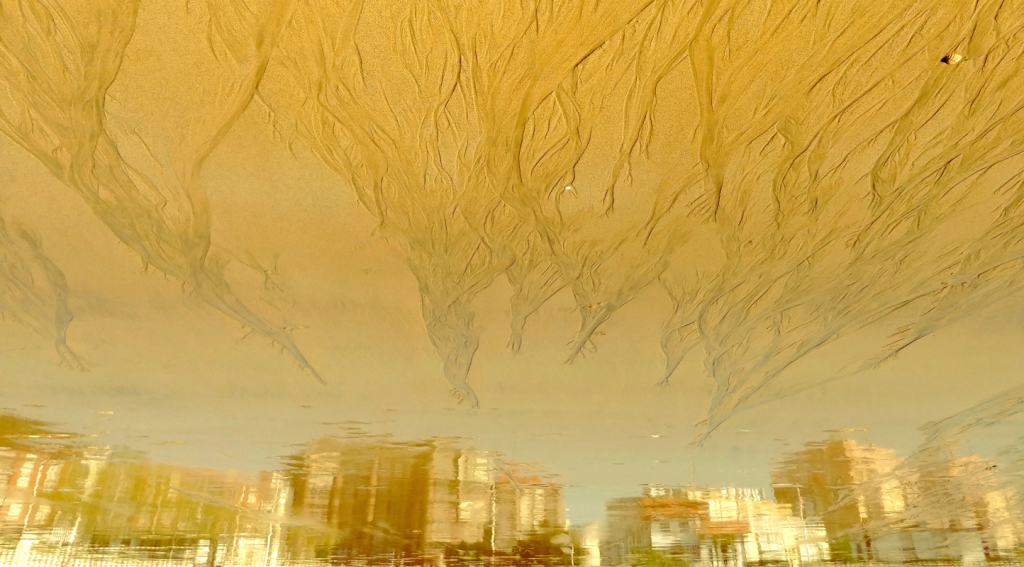

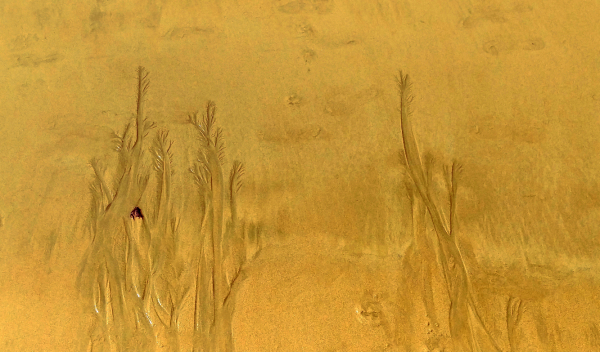

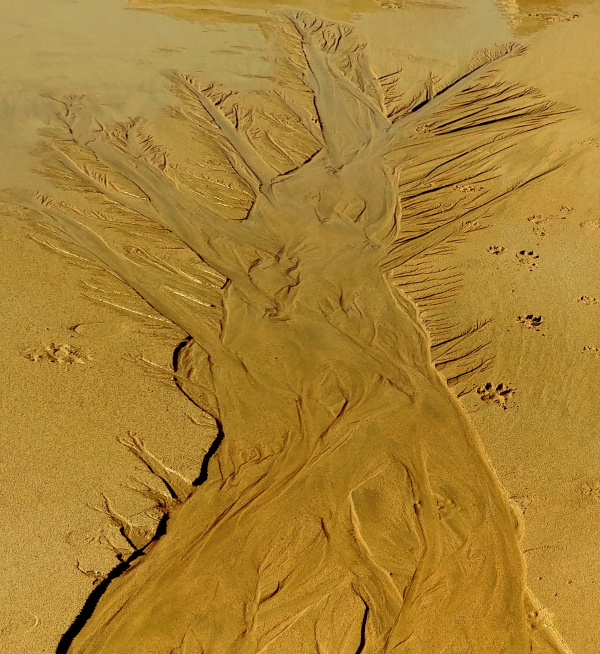

Percibo la bajamar mientras camino, mirando todo lo que me enseña, observando todo lo que alcanzo con la mirada, y me dirijo a ocupar ese espacio como si fuera el primer astronauta que explora un raro planeta. En la playa planto mi bandera invisible y me desplazo sobre la arena con mucho cuidado, casi flotando, con mi cámara de fotos en la mano izquierda, tomando las imágenes que quiero. Y sobre la arena apenas caminada descubro un lienzo inabarcable en el que se extienden imágenes efímeras, fósiles perecederos que sobreviven algunas horas al inevitable efecto de las mareas y al insistente machaqueo de las pisadas de personas desconocidas que vienen y van.

Termino mi deambular pensando en los miles de paseantes que miran por donde van caminando, y también pienso en los caminantes que no miran a donde van, y sé que no evitarán pisar mi bosque de arena encantado, ese bosque que en breve será un yacimiento arqueológico casi destruido por millones de pisadas de infinitos tamaños, y que tras las horas desaparecerá por fin disolviendo árboles, fundiendo fósiles, anegando oasis, para volver a resurgir en la próxima bajamar, y acaso volver a ser encontrado por otras miradas, ese bosque tan distinto y tan igual cada día.

Juantxu Bazán, 26 de julio de 2019.

(Fotografías tomadas el 21 de abril y el 1 de mayo de 2019)